I Vruchi di Fiumefreddo

Calabria

L'emigrazione in Italia ha avuto un ruolo importante.

L'emigrazione in Italia ha avuto un ruolo importante.

E’ incominciata nei primi anni del 1900, per andare a cercare fortuna "il lavoro", si va nelle lontane Americhe, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Canada così dicevano allora.

Si partiva sui bastimenti ed il viaggio di andata durava moltissimi giorni.

La canzone napoletana "partono i bastimenti per terre assaie luntane" racconta questi viaggi per poter lavorare verso terre ignote e lontane.

L'emigrazione subì una stasi a causa della II guerra mondiale, il flusso migratorio ricominciò negli anni 50 fino agli anni 90, per poi riprendere nella seconda metà degli anni 2000 circa, sempre per terre sconosciute, ma non più molto lontane.

Si poteva andare nei paesi Europei Inghilterra, Francia, Belgio, Germania tramite il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con un contratto di lavoro.

L'emigrazione continuò anche verso gli Stati Uniti, iniziò verso il Canada, ma per questi paesi vi era una legislazione precisa (chiamata diretta da parte di un parente residente in questi Stati).

L'emigrazione si diresse anche verso L'Australia.

Dopo la II guerra mondiale, in Italia si è avuto uno spostamento della popolazione italiana del sud e delle isole verso il centro ed il nord (Lazio, Lombardia e Piemonte specialmente Roma Milano e Torino).

Questa osmosi ha dato molto incremento alla produzione industriale italiana.

In riferimento all'emigrazione molto si è scritto e molto si potrebbe scrivere specialmente in riferimento ai familiari che rimangono, alle mogli ed ai figli.

Con le rimesse degli emigranti, il reddito delle famiglie è migliorato e di conseguenza è accresciuto il tenore di vita; è circolato più denaro, e l’economia italiana ha avuto un forte impulso.

Sempre con le rimesse degli emigranti, lo Stato italiano nei primi anni del 1900 è riuscito ha pareggiare i bilancio.

Tuttavia prendere una nave o un treno per partenze obbligate dal bisogno, affrontare attività lavorative sconosciute, in sostituzione al lavoro faticoso della terra e della pesca, ma conosciuto, lasciare il luogo ove si è nati e cresciuti, gli affetti familiari ed amicali, la lingua parlata (il dialetto), gli usi, le tradizioni, i paesaggi i luoghi culto che avevano accompagnato la vita quotidiana, può costituire uno strappo violento al proprio vissuto, che può incidere a livello fisico e psicologico.

Le stesse sofferenze che possono aver subito i familiari che sono rimasti nel luogo di origine.

L'inserimento in un nuovo contesto sociale, con altra lingua, altre leggi altra cultura può comportare molto impegno e grandi difficoltà.

Si vuole anche ricordare la tragedia dei nostri minatori a Marcinelle in Belgio.

La memoria e la consapevolezza del proprio passato, il dolore dello sradicamento, il distacco del legame dalla propria terra, sono i sentimenti che tutti gli emigrati si portano dietro.

A Fiumefreddo dopo la II guerra mondiale l'emigrazione si è rivolta nei paesi europei, specialmente verso la Svizzera.

Alcuni adulti figli di emigrati in Svizzera, si ricordano i cioccolatini che quando erano bambini che gli portavano i loro genitori.

Ogni anno le persone emigrate ritornano a Fiumefreddo e partecipano e vivono con interesse ed affetto la vita del paese, specialmente le manifestazioni religiose.

Prima di ripartire molti fanno una visita al santuario di Paola per fede, per voto o per ringraziare San Francesco, il Santo protettore della Calabria.

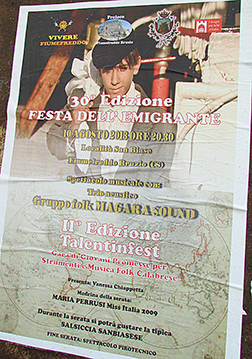

Ogni anno viene organizzata dalla Pro Loco, l'Amministrazione Comunale, Vivere Fiumefreddo la "Festa dell'Emigrante" a San Biase dove c’è una gremita partecipazione.

In questa manifestazione fatta di musica anche folcloristica, balli tradizionali (la tarantella), di attività culturali, gastronomia, fuochi pirotecnici, si vivono momenti di aggregazione di affetto, di empatia e di ricordi.

Emergono i valori delle radici e delle esperienze comuni e del senso di appartenenza ad uno stesso contesto sociale che lega tutti i figli di Calabria.

A tal proposito si vuole menzionare una scritta che un abitante di San Fili (CS) ha lasciato su un albero prima della partenza, ed una poesia che un altro emigrante ha scritto in riferimento al momento della partenza; durante il viaggio che "dopo nove giorni di cielo e solo mare la nuova terra appare dentro una fitta nebbia" e dell'impatto che ha avuto al momento dell'arrivo e dei giorni tristi che ha passato durante il soggiorno; la poesia termina dicendo "San Fili mio ti penso, la notte io ti sogno di rivederti ancora io sento un gran bisogno".

La poesia s'intitola "Partenza triste", l'autore è Alfredo Napolitano (Focu); Focu dovrebbe essere il soprannome, la data è del marzo 1954.

La scritta dell'altro emigrante è stata lasciata su un albero centenario di castagno sito in un bellissimo bosco che era attraversato da una strada mulattiera che conduceva al fiume Emoli.

In questo fiume le donne scalze scendevano a lavare i panni, accendevano il fuoco per preparare con la cenere "lisciva" e poi stendevano questi panni sui cespugli per farli asciugare.

Tra le donne si creava una certa concorrenza per trovare nel fiume la pietra più idonea sulla quale strofinare questi panni.

Un antico proverbio recita “la mala lavandaia non trova pietre al fiume” e per “mala ” si intende la donna che non ha la voglia di lavare e quindi lavorare.

In questo fiume c’era anche “u bacinu ” che era stato un bacino che nel passato aveva fornito l’acqua ad una centrale idroelettrica (primo esempio di industrializzazione).

“U bacinu ” era considerato dai ragazzi una specie di piscina ove fino agli anni ’60 del secolo scorso facevano il bagno.

C’era anche un mulino che macinava le castagne ed era molto amato dai bambini per i dolci che le mamme facevano con la farina di castagne.

In questo contesto è stato lasciato dall’emigrante questo messaggio che equivale ad un grande sfogo di dolore, ed amore verso la terra natia; ha un valore umano e sociologico: “la vita mi desti e il primo amore, non ti scorderò mai San Fili mio”; F. Curatolo anno 1982, emigrante.

Questo messaggio è stato recepito e raccolto; è stato scritto su una pietra e si è formato un posto con due sedili ed una fontanella di acqua fresca, ove si può sostare ed anche meditare.

La sorgente della fontanella si trova in montagna in zona "chiagatu" ed è molto amata dagli abitanti.

La strada mulattiera che raccontava molta storia e che nel tempo ha visto donne scalze che andavano al fiume a lavare i panni e raccogliere le castagne e la legna da ardere (le fascine) che si mettevano sulla testa per portarle a casa, uomini che andavano a coltivare la ferra 'lisca", che si trovava alle sponde del fiume e pertanto era molto fertile; ora non c'è più, al suo posto vi è una stradina ove possano passare anche le autovetture, ed il bosco è attraversato da una super strada ad alta densità di traffico.

L'albero centenario “U Curciu" è rimasto al suo posto ed è un “Patriarca” del bosco che racconta una parte della storia di San Fili; e ancora vedrà molte cose.

E’ bello pensare che assisterà nel tempo a tutti gli avvenimenti e le trasformazioni della Contunità Sanfilese.

La zona descritta si chiama “chianu mulinu" Piano del Mulino, e si trova nel rione San Giovanni e ci si arriva passando dalla piazzetta Eugenio De Simone dottore commendatore.

Il sito ove c'è la scritta che ha lasciato l'emigrante F. Curatolo verrà proposto al F.A.I come luogo del Cuore.

Copyright © 2025 I Vruchi di fiumefreddo Rights Reserved.